院長がバックオフィス業務を抱え込むリスクとは?

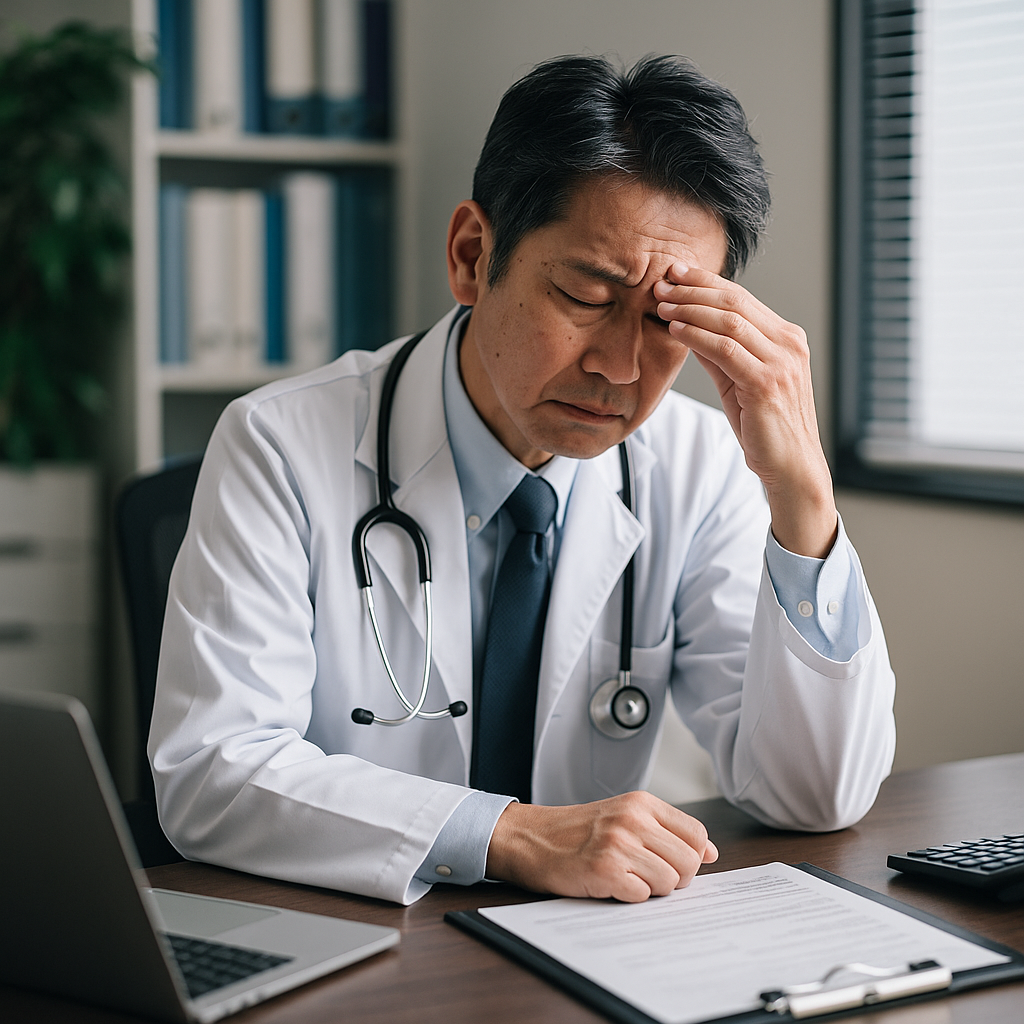

多くの無床診療所では、院長自らが診療の同時に統務、労動、会計、職員支援まで抱えているのが現状です。その結果、疲弊が蓄積し、長期の診療続行に支障をきたす場合もしばしば。

日々の診療で病気と向き合いながら、労動関係の質問に答え、電子カルテ・管理システムの遅さに怒りを感じ、職員の互闘に挑められる。そんな現場が日常として存在するなら、それはもはや「はたらきすぎのレッドサイン」です。

院長は、本条的に診療に集中すべき人物です。病気を見立て、治療方針を指し、患者に期待と希望を与える。その任を、他の誰ができるでしょうか?

しかし、統務・会計・人材管理などに時間を割き、意思気力を遣っていると、診療の質はしずかに低下していきます。また、院長が不在でも継続して緊急対応ができる統治体系を作ることなくしては、経営も持続も困難になるのです。

また、統務や労動の現場に立ち入っている院長の姿は、ときに緊張を伝染し、職員の自立性を削います。「答える院長」の存在が、答えを求める職場文化を生む。これは結果的に、院長以外の成長を止めてしまうリスクになりかねません。

さらに言えば、院長が統務・管理業務を抱え込むことで、それを組織として振り返る機会が失われます。「このやり方でいいのか?」「もっと効率のいい方法はないか?」といった見直しのシステムが作りにくくなり、結果、そのままの方法が残り続ける。

なぜここまで院長が抱え込んでしまうのか? その原因の一つは、「誰かに任せてもうまくいくか分からない」「自分がやったほうが早い」という無意識な思考のループにあります。

しかし、その結果、病気とむきあうことにさえ、心のリソースを割けなくなっている院長が居る。これは病院の経営の問題にとどまらず、患者の世界への広い影響をもたらす可能性があります。

さあ、ここまで読んで「それ、うちもそうだな…」と顔を上げた院長先生。どうか、最初の一歩として、「任せる」ことを考えてみてください。

投稿者プロフィール

- SEとして10年以上、業務設計や経営データ分析に従事。MRとして5年間、クリニックの開業・継承も経験。その後、医療法人にて実務と事務長業務を10年担当。現在は合同会社ビバウェルを設立し、クリニック専門の経営支援・事務長フォローを展開中:https://vivawell.jp

最新の投稿

お知らせ2025年8月3日note 記事更新「院長先生、、、組織拡大って、本当にやる意味あるんですか?って思ってません?」

お知らせ2025年8月3日note 記事更新「院長先生、、、組織拡大って、本当にやる意味あるんですか?って思ってません?」 お知らせ2025年6月11日院長がバックオフィス業務を抱え込むリスクとは?

お知らせ2025年6月11日院長がバックオフィス業務を抱え込むリスクとは? お知らせ2024年12月29日今年を振り返って。

お知らせ2024年12月29日今年を振り返って。 お知らせ2024年6月27日事務長ってどんな仕事?と聞かれます。

お知らせ2024年6月27日事務長ってどんな仕事?と聞かれます。